|

수백만 년 지구 위에서 수렵채집 경제를 영위하던 지구인들은 불과 1만년 전 신석기 농업 혁명을 일으켰다. 그 결과 지구인들 대다수는 사냥꾼의 삶을 버리고 농군의 삶을 살아가게 되었다. 농사를 지으면서 지구인들은 여러 지역에 흩어져서 땅을 일구며 마을을 만들고 눌러살았다. 급기야 6000년 전쯤부터 문명(文明, civilization)의 새벽이 동텄다. 신석기 혁명에서 21세기까지 지구인의 세계사는 '문명화 과정'으로 요약될 수 있다. 현재 지구인들은 생성형 AI의 획기적 발전에 스스로 감탄하고 있지만, 아무리 디지털 혁명의 파장이 크다고 해도 문명의 태동기 문자가 처음 발명될 때의 충격파보다 클 순 없다. 수백만 년 입에서 입으로 전해진 구어를 문자로 기록하게 된 결과 지구인들은 불과 1만년의 시간 내에 인류의 지식을 체계적으로 집적해서 인간처럼 생각하고 언어로 뜻을 표현하는 인공지능을 만들 수 있었다. 지구인의 세계사에서 문자의 발명은 인공지능의 발명보다 비할 바 없이 더 혁명적인 사건이었다.

문명 발생의 기본 요건은 무엇일까? 지식의 축적, 기술의 발달, 생산력 제고, 경제적 풍요, 인구 증가, 도시 형성, 문화 발달, 문자 제정, 정부 형성, 제도 확립, 법령 제정, 군대 조직 등등 여러 요소를 꼽을 수 있다. 무엇보다 많은 사람이 함께 모여 풍요롭게 살아갈 수 있는 최적의 자연조건이 주어져야 한다. 시베리아 동북부 베링해협 근처에서 지금도 순록 떼를 치면서 살아가는 추키(Chukchi) 부족은 독자적으로 문명을 형성할 수가 없었는데, 그 이유는 자연적 조건이 너무나 척박하여 경제 발전이나 인구 증가가 원천적으로 불가능하기 때문이다. 4대 문명의 발상지만 보아도 자연조건의 중요성은 쉽게 이해된다. 4대 문명 발상지는 모두 큰 물줄기가 굽이쳐 흐르는 거대한 강변이었다는 점은 결코 우연이 아니다.

◇ 문명을 일으킨 강변의 지구인들

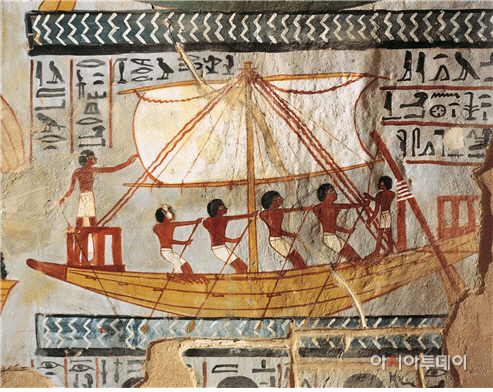

고대 문명은 모두가 이른바 하곡(河谷, river-valley) 문명이다. 바로 티그리스·유프라테스강 유역의 메소포타미아 문명, 나일강 유역의 이집트 문명, 인더스강 유역의 하라파 문명, 황하강 유역의 중화 문명을 이른다. 이 4대 문명은 모두 비옥한 충적토의 범람원(汎濫原, floodplain)이나 삼각주(三角洲, delta)에서 일어났다. 자연 상태의 하천은 수량에 따라 범람하고 물길을 틀면서 배설하듯 양옆에 풍부한 양분의 토사(土砂)를 뱉어놓는다. 신석기 농업 혁명은 바로 그런 지역에서 일어났다. 하천 유역(流域)의 비옥한 토양에서 농경을 터득한 고대 인류는 물길의 바닥을 긁어내고 제방을 쌓아 광활한 농지를 확보했으며, 관개(灌漑, irrigation) 시설을 설치하여 풍부한 수량을 농업용수로 전용할 수 있었다.

|

인들이 댐을 만들고 제방을 쌓고 때때로 바닥의 흙을 파내면서 인위적으로 변형시키며 관리해 온 인공의 물길을 이른다. 극단적인 환경론자들이 요즘에도 입버릇처럼 말하는 "강의 재자연화"란 구호는 강이 자연이라는 전제가 깔려 있는데, 이는 문명사의 상식을 부정하는 그릇된 통념이다. 환경사(環境史)의 관점에서 강이란 자연 하천 그 자체가 아니라 고대로부터 인위적으로 개조되고 관리되어 온 천인(天人) 합작의 하이브리드 (hybrid) 문명 수로다. 한자(漢字)의 역사를 돌아보면, 회의자(會意字) '江'은 '水'와 '工'의 결합이었다. 이때 '工'은 땅을 다지는 공구인 달구를 뜻한다. 강이 인위적으로 변형된 물길임을 보여주는 문자학적 증거다. 그 과정에서 자연 하천은 강으로 거듭났다.

바로 그 점에서 4대 하곡 문명은 상당히 유사한 발전 과정을 거쳐 갔다. 해마다 범람하는 강변의 비옥한 토양에서 농사짓는 마을들이 다수 생겨났다. 경제적 풍요로 인구가 늘어나면서 마을들이 점차 큰 규모의 도시로 성장했고, 급기야 도시들을 결속한 대규모 국가 조직이 형성되었다. 대규모 집단 노동력이 요구되는 공동의 토목사업을 체계적으로 전개하기 위해선 다수 군중을 동원하고 조직하는 정부의 역할이 중시되었기 때문이다.

바로 그 점에서 4대 하곡 문명의 발생 과정은 문명사적 보편성을 보여준다. 물론 더 깊이 들어가서 구체적인 문명의 형성 및 발전 과정을 따지기 시작하면 각 지역 문명 나름의 고유성이 확연히 드러난다. 메소포

타미아 문명과 이집트 문명은 1500㎞ 정도 떨어져서 비슷한 시기에 형성되었지만, 두 문명을 비교할 때 학자들은 공통점보다 차이점에 놀라지 않을 수 없다.

◇ 고대 이집트 문명의 독자성과 특이성

고고학의 일반론에 따르면 기원전 4500년에서 4000년 사이 메소포타미아 지역에 우루크 같은 태고의 도시들이 생겨나면서 문명이 발생했다. 이집트의 문명은 대략 기원전 4000년 즈음하여 나일강 유역에서 발흥했다. 구태여 따진다면 500여 년 시차를 확인할 수 있지만, 메소포타미아 문명이 이집트 문명의 형성에 직접적 영향을 줬다고는 할 수 없다. 두 문명 모두 독자적인 발전 경로를 따라 비슷한 양상으로 형성되었다. 문명의 발흥기를 논하면서 메소포타미아보다 이집트를 먼저 서술하는 역사가도 있지만, 메소포타미아 문명 다음에 이집트 문명을 배열하는 경우가 더 일반적이다. 단순히 시기의 선후 관계 때문만은 아니다. 아프리카 북동부에 고립된 이집트 문명보다 메소포타미아 문명이 유라시아 육로를 통해서 넓은 대륙으로 큰 영향을 미쳤기 때문이다.

이집트의 고대 문명은 3000년 이상 정치적 통일성을 유지하면서 존속되었건만 오늘날에 와선 아프리카 대륙에서조차 그 문명의 직접적 영향을 확인하기가 쉽지 않다. 아프리카 북동부에서 독자적으로 일어난 이집트 문명은 3000년에 걸친 긴 문명사를 꽃피웠음에도 그 지역을 벗어나 큰 영향을 끼치지는 않았다. 지금도 인류 최고의 건축물로 꼽히는 기자 피라미드를 비롯한 고대 이집트의 유적은 높은 수준의 수학·천문학 지식, 측량 기술, 건축공학 등등 모든 면에서 실로 놀라운 문명 수준을 보여준다. 그럼에도 고대 이집트의 경이로운 유물들은 나일강 유역에만 집중되어 발달한 상대적으로 고립된 문명의 흔적이다. 어떻게 그토록 선진적인 고대 문명이 그토록 고립되어 있을 수 있었을까?

|

이집트 문명은 아프리카 기타 지역에 큰 영향을 끼치지 않은 채 고립되어 있었다. 광막한 사하라 사막이 이집트 문명을 고립시키는 자연적 장애물로 작용했다. 사막을 가로질러 인적 왕래와 물물교역이 이뤄지기도 했지만, 지중해 유역이나 유라시아 대륙과 비교하면 횟수가 규모가 미약하기 이를 데 없었다. 이집트 문명을 일으킨 나일강은 역설적으로 이집트 문명의 확산을 막는 지리적 한계이기도 했는데….

송재윤(맥마스터 대학 역사학과 교수)